よくいただくご質問

安易なキャッチコピーに振り回されないでください。

時々、「ウッドロングエコさえ塗れば60年持つ」「メンテナンスフリー」など誤った解釈で使われる方がいらっしゃいます。

60年にわたり、木材が長もちしているのはカナダや北欧での事例になります。

次にメンテナンスフリーにつきましては、ウッドロングエコは一度塗れば再塗装しなくてよい木材防護保持剤ですが、なにもしなくてよいわけではありません。詳しくは製品カタログと取説を熟読してください。高温多湿の日本で販売をはじめたのは2002年からになりますので、安易なキャチコピーに振り回されないようお願いします。

ウッドロングエコを装っている商品について

ウッドロングエコの実績を流用している「エコウッドトリートメント」という商品があります。この商品はまったくの別物の商品になります。ウッドロングエコの製造元から注意勧告がでている商品です。詳しくはこちらご覧ください。

ご相談について

小川社で扱う商品は、マニュアル化できない部分が多く、お客様からいただくご相談やご質問につきましては、基本的には個々で対応しております。お手数おかけしますが、下記までご連絡ください。

TEL:0597-27-3361 (平日 8:30~17:00)

メールでのお問い合わせはこちら >

(ご返信に関しては通常業務時間内にいたします)

ご購入前に必ずご確認ください

防腐剤とは異なります。ウッドロングエコは北欧のきこり達が代々伝承してきた天然材料でつくった木材防護保持剤です。表面をコーティング造膜型塗料ではなく、木材表面にウッドロングエコ水溶液を塗布することで、木の表面や断面から腐朽菌が入りにくくする表面処理用木材防護保持剤(屋外用)になります。

※薬剤はありませんので、腐朽菌を死滅させる効果はありません。すでに腐朽菌が発生している木に塗っても効果は期待できません。

※ご購入前にウッドロングエコの性質をご理解いただきお使いください。詳しくは設計前・ご購入前の3つ事前確認をご覧ください。

ウッドロングエコの特徴でもある無害で天然物ベースで構成されているという性質上、木の成長が速い国では、腐朽サイクルも早く、成長が遅い国ではその腐朽サイクルも遅いということから、〇〇年持つといった表現はできません。

木材の耐腐朽度は多くの要素があり、(例:湿度が高い環境に晒されている、湿度が高い環境下での施工、屋外または屋内なのか、屋外に適した木材をつかっているのか、水分が滞留するかどうかの施工状況 など)木材を長もちするためには、これさえ塗れば大丈夫という考え方では長もちできません。詳しくは、下記の内容をご覧ください。

木が腐る原因とは

屋外に使う木材を長もちさせるには、木材が腐る原因である「腐朽菌」を抑制することがポイントです。まずは木が腐る原因とは?をお読みください。トータル長もち

屋外に木材を使う場合、安全な方法で木材を長もちさせるには、トータル的な工夫が必要です。ウッドロングエコさえ塗っていれば大丈夫という誤った考え方では長もちできません。ウッドロングエコを塗布する以外に以下の点を守ってください。

POINT1 施工で長もち

https://mitsurouwax.com/cont02/cont02_nurumae/#three_point01

POINT2 屋外に適した木を選ぶ

https://mitsurouwax.com/cont02/cont02_nurumae/#three_point02

POINT3 丁寧な塗り方と乾燥方法

◆塗り方について

https://mitsurouwax.com/cont02/cont02_nurikata/#woodlongeco_nav

◆乾燥について

https://mitsurouwax.com/cont02/cont02_nurikata#drying_and_checking

その他 施主様へのお願い

安全に長もちさせるには、日頃の暮しの中で「通風」「水はけ」をよくすることに配慮が必用です。、施主様へもお伝えください。

ウッドロングエコを塗布したフェンス・デッキ・外壁のお手入れ

3つに分けてお答えします

① 新しい木(人工乾燥材)を使用する

② 屋外に使うのに適した木を使う/塗布しても効果が期待できない木材

https://mitsurouwax.com/cont02/cont02_nurumae/#three_point02

③ 外観構造材や強度劣化耐用が想定される箇所

ウッドロングエコは木の表面処理用の木材防護保持剤なので、塗布することで強度が増すわけではありません。設計上、外観構造材や強度劣化耐用が想定される箇所への補助目的でのご使用はお控えください。

結論から申し上げますと、ウッドロングエコは雨により成分が流れることはありません。

しかし、適切な乾燥をしてない場合はながれることもあります。適切な乾燥方法についてはこちらをご覧ください。

上の写真はアルカリ汚染の一例です。一見すると、ウッドロングエコが雨で溶けだし、雨だれのようなシミができたのではないか?と間違われやすいのですが、これらのシミは木材に含まれる水溶成分(タンニンやリグニン)などが雨などで流れ出し、コンクリートやモルタル、漆喰など(アルカリ建材)に付着した「アルカリ汚染」と呼ばれるものです。ここでは、4つにわけてご説明いたします。

Q4-1. 木材から流れるアク汚れとは

Q4-2. 木材から流れるアク汚れや、アルカリ汚染を考慮したアンティーク風の塗装 とは?

Q4-3. 設計によりアルカリ汚染を軽減する ことはできますか?

Q4-4. 洗浄によりアルカリ汚染軽減する 方法を教えてください

上の写真は、無塗装の栗材になります。栗のデッキ板に含まれる水溶性成分(タンニン 他)が、雨などによりに流れ出し、根太にアクがつき汚れた事例です。これらのアク汚れは、特別なことではなく、自然現象の一つです。アク汚れによるシミの濃さは樹種によって度合いが違います。

また、古材でも研磨した箇所からアクが流れることがあります。これも同様に木材の自然現象です。

自然素材である木材を屋外で使う時は、このような性質があるということをご理解ください。

(余談)

時々「アク」に関して心配される方もいらっしゃいますが、アク自体は虫害への抵抗力をもっており木には必要なものです。また、人体に影響のあるものではありません。

木材を屋外に使う場合、アク汚れやアルカリ汚染などを気にしすぎるよりも、あえてこれらの自然現象を活かしたアンティーク風にみせる塗装をする事業者さんもいます。下記の施工事例は自然素材の化学反応をもちいて雰囲気をだした建物になります。ご参考までに

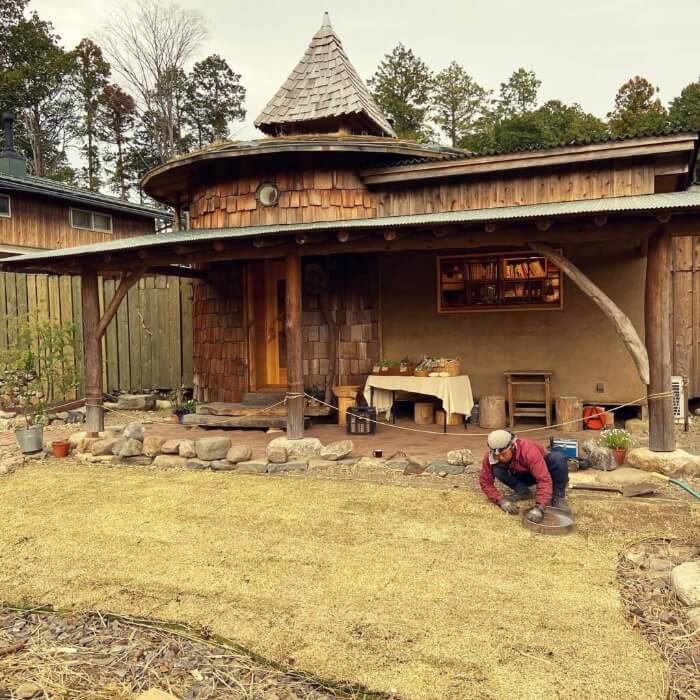

ウッドロングエコと鉄媒染をあわせアンティーク仕上げにした事例 絵本とこども道具kiwi

https://mitsurouwax.com/archives/12825

・お伽の国からでてきたような、シダーシェイクの壁にウッドロングエコと鉄媒染をまぜ斑に着色する

・木の壁の隣は古民家を解体した時に出た土壁に藁をいれ再利用

・玄関までのアプローチも解体されたときにでたレンガを再利用

柿渋とウッドロングエコをあわせた事例 Bardenikkouくじら食堂(文字の部分)

景観条例がある地域の店舗事例。明治時代の建物をリノベーション(写真上)

・ケヤキの板を使い、市松模様に組んだ引き戸の玄関

・店名は、引き戸の真ん中にひっそりと。寺町街道にあるので、仏像彫刻を彫る職人さんに依頼(文字部分は柿渋+ウッドロングエコ)

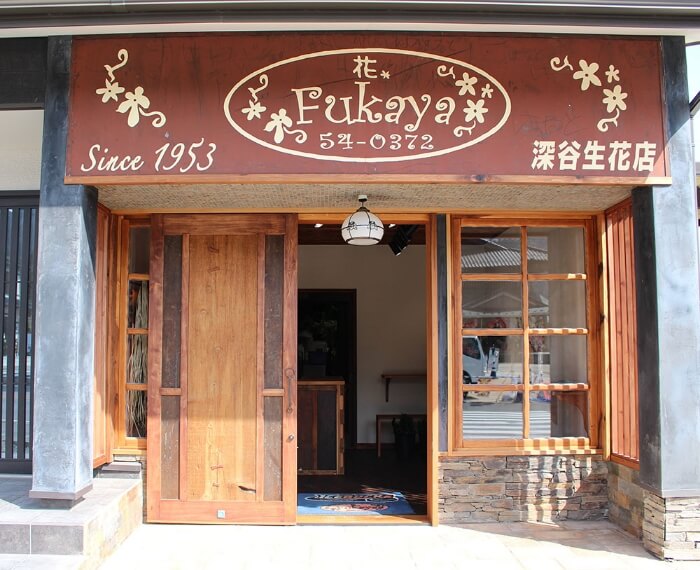

柿渋とウッドロングエコをあわせた事例 深谷生花店(ドアのこげ茶の部分)

老舗花屋の趣をだすために、あえて古びた雰囲気の仕上げにしたリノベーション事例。

・玄関ドアのこげ茶の部分は柿渋とウッドロングエコを合わせ斑な茶色へ。

・入口のレンガはアンティークレンガを使用。

・アプローチの石は、色や形をそろえず、アンティークな雰囲気をだす

・店の看板もレトロな書体をつかう

伝統の佇まいを大切し、ポイントに色を会住まいの経年変化を愉しむヴィンテージという考え方

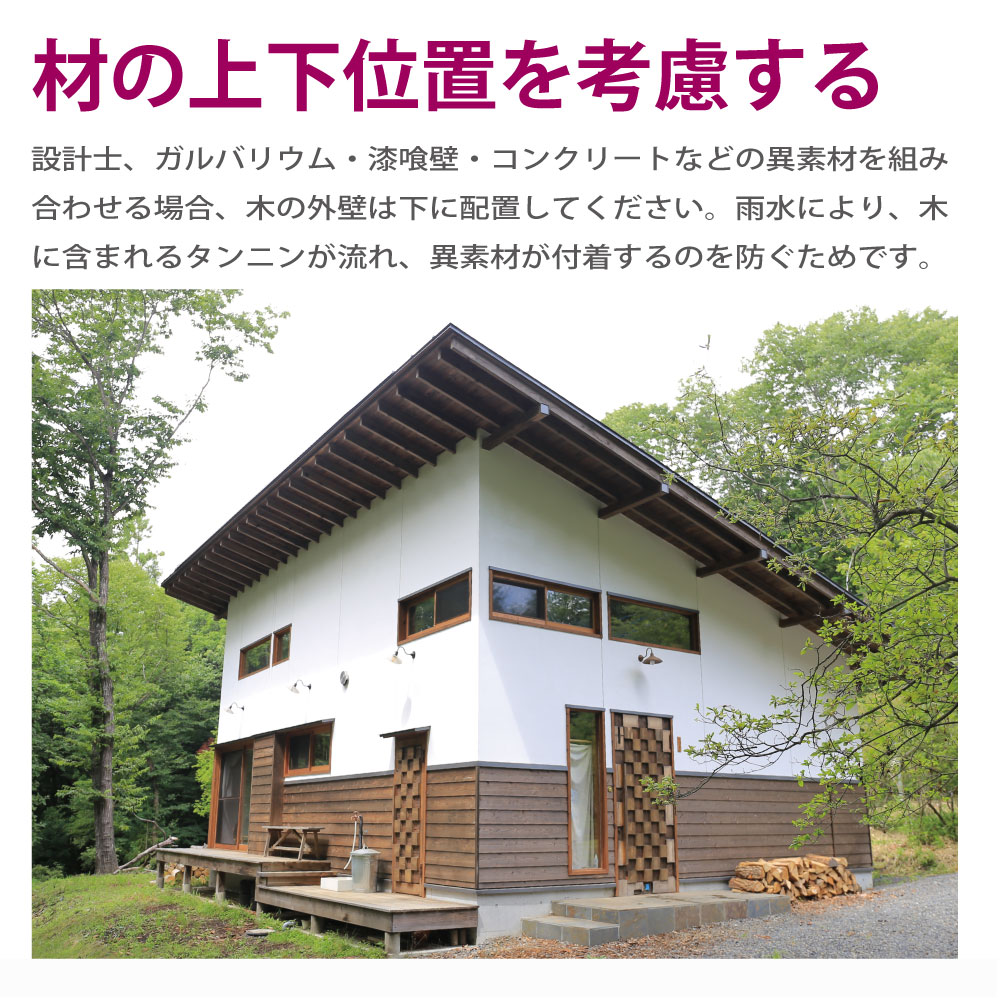

軽減することはできます。木に含まれる水溶性の成分(リグニンやタンニン ※一般に木材のアクと呼ばれる)が雨などで流れアクがアルカリ系建材(漆喰・土壁・コンクリート・モルタルなど)に付着しにくいように設計した事例を紹介します。

※上記の写真は設計によるものですが、木材のアクが流れると予測されるコンクリートには、あらかじめ防汚塗料を塗り予防をしている事例もございます。コンクリート用の防汚塗料に関しては、塗料屋や建材屋にお問合せください。

参考資料:雑誌「建築知識」1995年7月号掲載

外壁汚染と水切りの施工方法のヒントが掲載されています

http://www.ourbrain.co.jp/profit.html

屋外に木を使う上、アルカリ汚染は自然現象の一つになりますので、完全に防御することは難しいですが、洗浄により目立たなくすることはできます。汚染度により適した洗浄方法があります。ご参考になれば幸いです。

木材に含まれるタンニンなどが、雨水に溶けて流れた液が、コンクリートや漆喰などについた汚れの洗浄方法(軽度なアルカリ汚染)

【方法①】 中性洗剤とお湯で、スポンジや雑巾などで洗い落とす【方法②】 同じく、中性洗剤とお湯を使い、デッキブラシやたわし等でこすり落とす。

【方法③】 ブラシ付きの高圧洗浄機(ブラシタイプをお勧めします)などでコンクリートなどに付着した表面のシミの色合いの汚れなどを流せるかどうか試してみる。▲注意! 漆喰や土壁などのアルカリ汚染の汚れを落とす際には高圧洗浄機の圧力を調節してください。強すぎる圧力は素材を痛めることにつながります。

【方法④】コンクリートや漆喰の場合は目の細かいサンドペーパーやサンダーでコンクリートの表面を削る

※上記①~③までの分では、必ずすべての洗剤が残らないように洗い落としてから、完全に乾燥させてください

洗浄方法(重度な汚れ)

過去にサンポールを使用し、汚れを軽減した事例はあります。また、シュウ酸水溶液を使って汚れを落とす方法などもあります。シュウ酸は劇薬のため薬局で購入の再に印鑑が必用となります。汚れに応じて希釈度が異なります。

予防方法

引き渡し前に汚れがつくと気になる場合は、アルカリ汚染が想定されるコンクリートに防汚塗料を塗る事例もあります。防汚塗料の種類につきましては、塗料屋や建材にお問合せください。

黒ずみなどの汚れや変色は、黒カビをはじめいろいろな要因があります。この場合は木材の表面のみの変化です。汚れの落とし方はQ5-1、Q5-2をご参考にしてください。

腐朽の心配がある方は建てられた工務店などにご相談ください。腐朽菌による黒ずみは木の内部から発生するものです。早めにご相談ください。

Q5-1 大気中に含まれる砂埃や花粉などが付着して黒ずむ場合

Q5-2 金属成分と反応して黒ずむ場合(金属汚染 )

例えば、洗車をしていない車には、排気ガスや砂埃、雨、花粉など大気中にふくまれる様々な物質が付着し雑巾で拭くと真っ黒になったという経験はありませんか?

同様に、木の外壁にも大気中の物質が付着します。洗車をすることでほとんどの汚れが落ちるように、上の写真のようにブラシ付き高圧洗浄機で洗い落とせば、ほとんどが流れ落ちます。

よほど気になる方は洗い落とせば解決する問題ですが、外壁を洗浄する場合は足場を組むとなると大がかりになりますので、金額もそれなりにかかります。

上の写真は、杉の赤味にウッドロングエコを塗布した外壁をはり9年経った小川耕太郎の自宅です。私たちは自然の風合いだと受け入れていますので外壁を洗浄したことはありません。

色変化の様子が気になる方は、WEBにて経年による色変化レポートの報告をしていますので、ご参照にしてください。

近年、工業製品の外壁の家が増え、自然素材の色変化が慣れてない方が多くなりました。このようなご質問は、小川社だけでなく、屋外用木材塗料を扱うメーカーに質問がくるようです。

例えば、木肌や葉っぱに均一な色はありませんし、色も変化しています。不思議なもので、木の外壁と植物をあわせることで、木の外壁ならではのムラが気にならなくなったという声もよく聞きます。また、寺や神社、古い街並みへいくと、同じような現象があった!と気がつく方もいます。

木のもつ色味や色変化を受け入れることで、木の家が楽しめるのではないでしょうか。

金属と反応してできた黒ずみは、ウッドロングエコと反応してできたシミではなく、金属の成分と木の成分が反応してできたシミです。これらは防腐剤を塗った木でも同様にできます。ここでは3つにわけてご説明します。

1.金属汚染とは

金属汚染に原因として考えられるのは、大気中に浮遊している金属成分(ノコギリやカンナなどの製材現場で浮遊している金属成分、金属製工具、金属製建材・建具、鉄クギ、砂鉄、鉄粉など)や金属製のガーデニング製品(鉢カバーやフェンス)、金属製の雨樋などがあります。また、公園の近くには砂場由来の砂鉄が原因になることもあります。

金属(鉄や銅など)が木材に含まれる成分(タンニン他)に反応してできた汚れを金属汚染といいます。黒カビによく似た黒ズミです。金属汚染はよくある自然現象で特別な事はありません。わずかな金属でも木と反応します。

金属汚染の例

2.洗浄により軽減する

木材の金属汚染は、高圧洗浄機や水洗いではなかなか落ちません。シュウ酸水溶液など薄めてシミを目立たなくする方法などがあるようです。

私共では、ウッドロングエコとシュウ酸がどのように反応するかはテストしていませんので、小さな面積でテストしてからご自身で判断してからお使いください。

シュウ酸により金属汚染を軽減した事例

塗布方法

塗布前

| ウッドロングエコ | 水 | 塗布面積 |

|---|---|---|

| 3g | 0.5ℓ | 2度塗りで約2㎡ |

| 20g | 3.8ℓ | 2度塗りで約14~18㎡ |

| 100g | 19ℓ | 2度塗りで約70~90㎡ |

※注ウッドロングエコは小分けにして溶かさないでください。

例外① 荒材の場合(プレーナー仕上げをしていない木材)

カンナかけをしていない荒材は、塗布できる面積が上表の1/3程度になります。

例外② ドブ浸けの場合

ドブ漬けの方法は「Q4. ドブ漬けの方法は?」をご確認ください。

誤ってウッドロングエコが付着した場合は、タワシやブラシなどですぐに水洗いしてください。

1度目の塗布後に天日に干して表面が乾いたら(天日で15分~)、2度目の塗布をしてください。

→ 動画(https://mitsurouwax.com/cont02/cont02_nurikata/#reparation)

詳細は下記のURLよりご覧ください。

https://mitsurouwax.com/cont02/cont02_nurikata/#suisouduke-nuri

光にかざして塗り残しを確認したり、塗り重ねて色ムラをおさえてください。ハケで丁寧に塗られていれば、時間とともに発色してきます。

もし一週間程経過しても色付きが十分でない場合は、更に天日干しするか再塗付してください。

塗布後

もし雨天が予想される場合は、雨にあたらないよう養生してください。

十分に乾燥する前に雨にあたるとウッドロングエコが溶脱し、塗装した面や下部の部材などにシミが出てしまうことがありますのでご注意ください。

*コンクリートなどにシミがついた場合は、酸性の洗剤(サンポールなど)の原液をシミに垂らしてしばらく置いてから、タワシや歯ブラシでこすりながら、よく水洗いしてみてください。その他、不明な場合は下記へお問い合わせください。

【お問い合わせ先】小川耕太郎∞百合子社 TEL:0597-27-3361(平日8時30分~17時まで)

mail:mitsurou@ztv.ne.jp

タワシやブラシを使ってぬるま湯(水でも可)でよく洗いながし、気になる方は、乾燥後にウッドロングエコを再塗装してください。

冷暗所保管なら長期保存可能

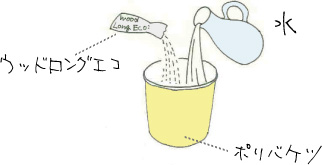

[②バケツに残った水溶液]

冷蔵庫または冷暗所で保管する→早めに使い切る

[③ポリタンク容器に残った水溶液]

冷暗所保存→約一か月

冷蔵庫保存→約半年保存できる

※ウッドロングエコ水溶液を作る前に水溶液の作り方の説明をよく読んでください

https://mitsurouwax.com/cont02/cont02_nurikata/#woodlongeco_nav

安全性について

化学物質が含まれず、大気汚染、水質汚染が無く、多くの保育園や教育施設に使用されてきました。又、化学物質過敏症の方にもご使用をいただいた例もございます。

◆有料サンプルで安全性をご確認ください。

再塗装が必要なケースor経年のメンテナンス

詳しくはこちらをご確認ください。

特に雨水を水平に受けて湿気がたまりやすく抜けにくいデッキ材などは、定期的におそうじいただくことで耐久性に好影響があります。

詳しくはこちらをご確認ください。

塗布後の色変化or

経年による色変化について

(経年変化①個人住宅の事例)

https://mitsurouwax.com/book/gaiheki_catalog/HTML5/pc.html#/page/8

(経年変化②公共施設の事例)

https://mitsurouwax.com/book/gaiheki_catalog/HTML5/pc.html#/page/4

他社製の塗料を塗付する場合は、必ず試作で色変化など確認してから塗布するようお願いします。

その他

また、紙カタログにつきましては下記までお申込みください。

https://mitsurouwax.com/cont0902.html

ウッドロングエコをご使用になる前に必ずカタログや取説をご覧ください。またお読みになったあとは、いつでもみられるところへ保管ください。

(カタログに関しては電子カタログもございます。 )

※万が一、本製品の使用に関し損害等が生じた場合でも、保証・弁済には応じかねますので、本書をご熟知した上、適切にご使用ください。

ウッドロングエコは、北欧やカナダでの実績はとても長い商品です。

この商品を日本で輸入したキッカケとなったのは、過去にアメリカで問題になっていた防腐剤による土壌や地下水汚染という社会問題があったからです。

地球環境にとっては小さなことかも知れませんが、ウッドロングエコをご使用になることで、森や水や土を守るお手伝いをさせていただくことができればと願っております。

輸入元:㈱新宮不二 /販売代理店:(有)小川耕太郎∞百合子社