2021.03.10

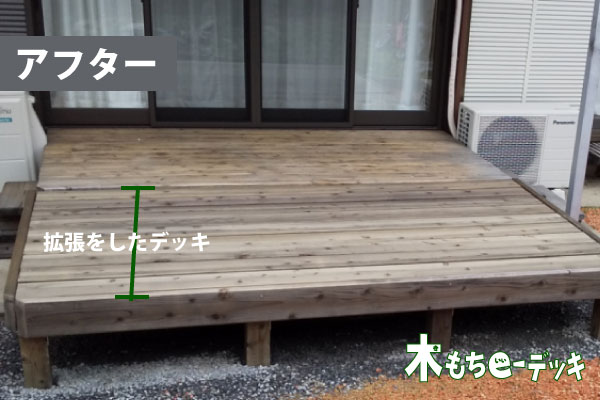

ウッドデッキを拡張 #DIY

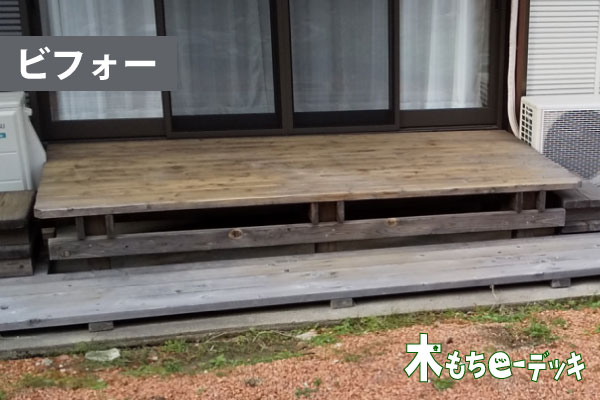

新居の引っ越しの記念にと

父が製作してくれた

小川耕太郎∞百合子社さんの「木もちeデッキ」。

杉板の温かみと柔らかさが心地良く、

手触り、足触りも抜群!

これまでインパクトドライバーすら

持ったことのなかった私だが、

「このデッキのスペースをさらに広くしたい」

と拡張を一大決心。

「大引BP工法」という工法の

手順通りの作業で、

無事に完成することができた!

その経緯をblogにまとめました。

目次

1.!大引BP工法とは?

2.プランニング

3.はじめてインパクトドライバーを手にした私がウッドデッキに挑戦

・用意するもの及び道具

・基礎部分の施工

・床下・幕板の施工

・完成!

4.リビングが広くなったみたい

1.大引BP工法とは?

小川耕太郎∞百合子社さんの木もちeデッキとは、紀州スギにウッドロングエコを施したウッドデッキ用材だ。このウッドデッキは、防腐剤や化学的なものをまったくつかわずに、長もちさせるといったサスティナブルなウッドデッキだ。では、どのようにして長持ちさせるのかというと

・適材適所の木の選別

・水はけや湿気がこもならい施工(大引BP工法)

・施工後の定期的なお掃除

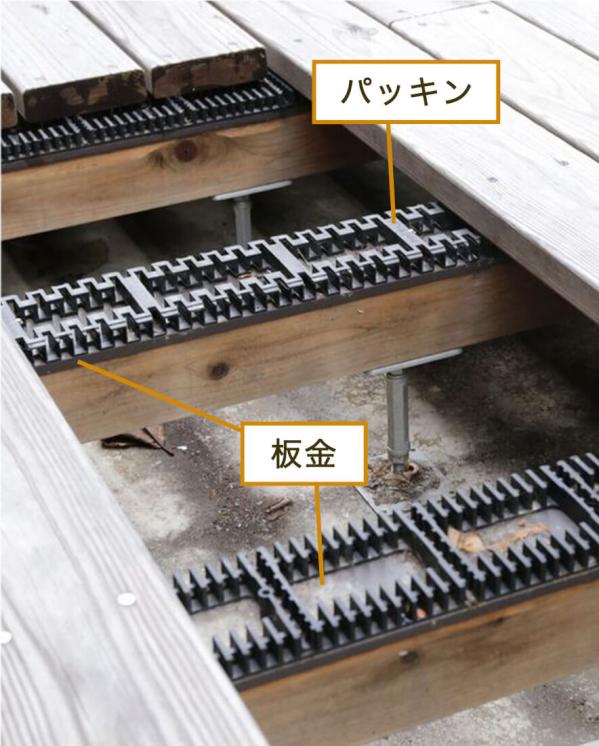

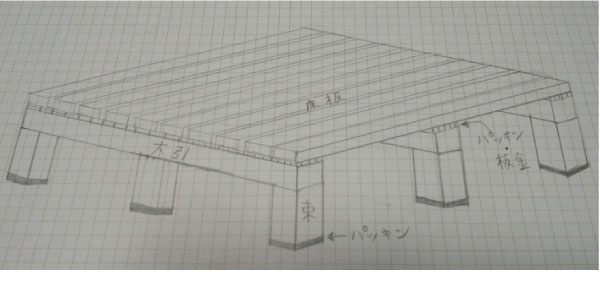

により長もちさせるという。小川さんの倉庫で床下工法別に耐久試験をした結果、一番長持ちしたものが大引BP工法ということで、今回はこの工法でつくることにした。 ウッドデッキで一番腐りやすい場所がデッキ板の裏面と大引が重なる場所だ。大引BP工法は、大引の上面に専用板金をかけ、基礎パッキンをおき、デッキ板を打つことで、通風がとれ、湿度がこもらたないようにした床下工法だ。

プランニング

作りたいデッキのイメージをラフスケッチに描きおこす。

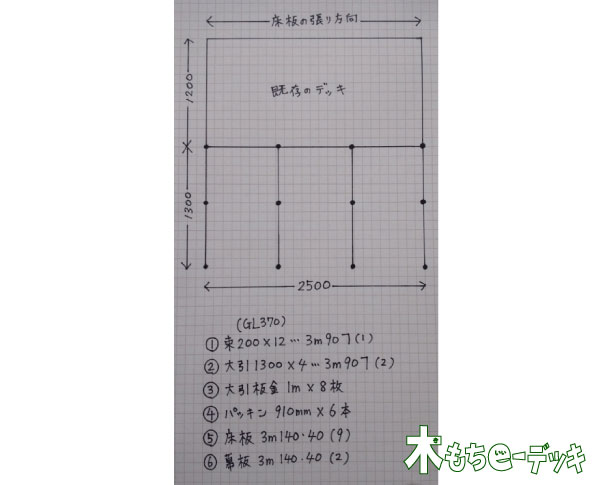

1.デッキの予定サイズ(縦横、高さ)を採寸し、実際に書き込む。

2.寸法を基に、方眼紙に平面図を書く。

※小川耕太郎∞百合子社では1~2までの部分を無料で計算をします

●デッキ全体の縦横の長さと本数を木拾いする

→床板の張り方向を決める

→束の位置と大引の線を引く。

→必要要なデッキ材の数量を木拾いする。

●束の高さを出す

GL370mm-(床板厚40mm+パッキン20mm+大引90mm)-束下のパッキン20mm=200mm

●設計図をみて、大引きの本数と長さを確認

・束と大引の材は、90×90mm(以下、「90角」)の材を使用

・束と大引の必要量の拾い出しをする。

<ポイント>カット時の長さ不足を避けるため、少し余裕をもって拾い出しをする

・大引板金(小川社オリジナル板金カバー):長さ1m×必要数

・パッキン:長さ910mm×必要数

●床板の枚数を計算

・今回は140mmの床板を9枚使用。

・目透かし(隙間)は5mmとる。

床板140mm×9枚+隙間5mm×8箇所=1300mm

●幕板の枚数を計算

・幕板の設置個所は合計三か所

・左右2ヶ所は、それぞれ大引の長さ

<ポイント>正面側の幕板は、左右側面の幕板の厚み分も含めた長さで計測する。

※「通風確保」のため、幕板は設置しないという選択肢もある。

今回は、自身の勉強のために、木拾いという計算を自分でしたが小川社ではこの部分は無料で木拾いしてくれる。

はじめて、インパクトドライバーを

手にした私がウッドデッキ拡張に挑戦

–

(1)用意するもの及び道具

以下、ホームセンターで購入

✓コーススレッド(ビス)

長さ90mm(約150本入)1箱 / 長さ45mm(約430本入)1箱

✓L型金具16枚/フラット金具12枚

✓束下に敷いた板(プラスチック製)100×100mm 8枚

※200×200mm程度のコンクリート平板もおすすめ

✓防草シート1000mm×1400mm 2袋

✓砂利20kg 6袋

以下、100円ショップで購入

✓方眼紙

以下、父から借りたもの

✓インパクトドライバー ✓ショベル ✓水平器 ✓ノコギリ

✓四方が直角のコンパネ900×1800mm ✓コードリール ✓ボルトクリッパー

その他(自宅にあったものを使用)

✓メジャー ✓定規 ✓鉛筆 ✓電卓 ✓刷毛 ✓バケツ

(2)基礎部分の施工

1.設計図に従って、デッキ材をカット

カットした部分には「ウッドロングエコ」を塗布。

2.大きめの頑丈なショベルと水平器、そして大引に繋ぐ束を用意。

3.デッキ設置部分の土をショベルを使って水平にならす。

<ポイント>この際、「目視」と「手触り」及び水平器を使用して水平の確認、微調整を行う。

ショベルで「掘る」のではなく、あくまで水平に「ならす」ことが大事

4.束をまっすぐに仮設置

<ポイント>この際、斜めに立てないよう、大きめ の、四方が直角のコンパネやベニヤ板等を使用 して、束を縦・横まっすぐになるように設置す る。メジャーで束の間隔もしっかり計測・確認 する。

5.束下に200×200mm程度、厚さ10?20mm程度のコンクリート平板を置き、水平を確認。

<ポイント>偏りがある場合は、水平になるまで丁寧にショベルで微調整する。束をコンクリートの下に設置する場合は「水勾配」に注意する

〈体験談〉私は束下用にプラスチック製のやや小さめ(100×100mm)の板を購入したが、実際に設置作業をしてみて、束下には安定性から上記サイズのコンクリート平板の設置が最適だと思った。

6.束下の目印を確認しつつ、土の上に防草シートを敷き、その上にコンリート平板を設置。

平板の上に束を設置し、水平器で水平を最終確認する。

7.最後に、束をずらさないように注意しながら砂利を敷く。

(―――私は、束および束下用の板を設置する前に砂利を敷いてしまった。大引の水平を確実に保つため、やはり、砂利は最後に敷くのが一番良い)

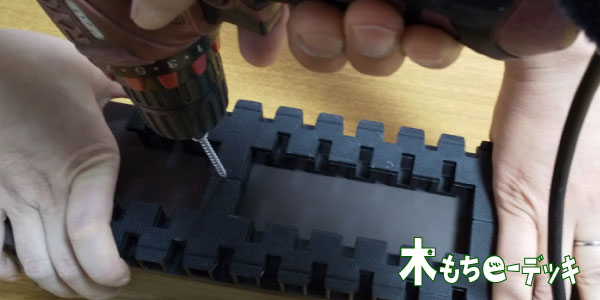

(3)床板・幕板の施工

1.束と大引を繋ぎ、固定。

まず、ビスを打つ前に束と大引を仮組みして水平を確認し、金具の設置部分に鉛筆で目印を付ける。

2.束と大引の内角部分にL型金具を当てビス(長さ45mm)で固定。

固定後、フラットタイプの金具をデッキの内側(外から見えない側)に付けて、ビス(45mm)で固定する。 L型とフラットタイプ、両方の金具の固定で連結力が格段にアップする。

!ビスがデッキ材の生節(いきぶし)などに当たった場合!

・途中で止まってしまう場合があるが、その際は無理をせずビスを一旦引戻す。

・強引に押し込むと、ネジ頭をつぶして元に戻すことも出来なくなってしまうの で注意

・焦らず、ビスを一旦元に戻し、下穴を付けてから再度ビスを打ち込むと上手くいく。

[失敗談]私は幕板設置時に2ヶ所、ビスを強引に打ち込みすぎてネジ頭を途中でつぶしてしまった。そのまま残したら危険なので、ボルトクリッパーで、はみ出た釘をカットした)

3.大引に板金カバーとパッキンを設置する。

・板金カバーの長さが足りない場合は2枚設置する。

・パッキンの長さが足りない場合はノコギリで不足分をカットして設置する(簡単にカットできる)。

・両端の大引はパッキンがはみ出ていると見た目が悪いので、パッキンを若干内側へずらしておくと良い。

・板金カバーとパッキンを設置したら、パッキンの上から長さ45mmのビスをゆっくりと打ち込む。なお、ビスの打ち込み時に振動でパッキンがずれるので、2人で作業すると良い。

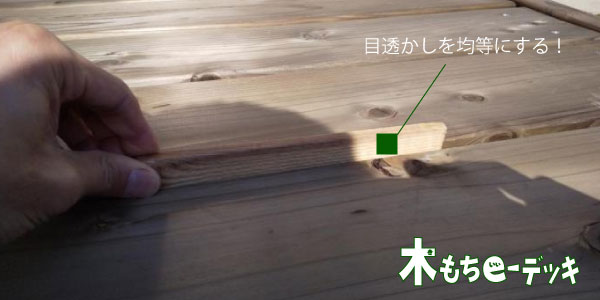

4.床板を設置する。

・床板は、基本的に木表を表面にし、木目や色合い、節など、仮置きしながら見栄えの良い並べ方をする。

・水平器で水平を確認し、ビスの打ち込み箇所に鉛筆で線を引き目印とする。

・床板の隙間を均等に綺麗に確保するため、隙間と同じ厚みの木材の破片等を利用し、これを床板の間に挟みながらビスを打ち込んでいく。あまり強く挟むと取れなくなってしまうので注意する。

・最初に全ての打ち込み箇所に下穴を付けてから、長さ90mmのビスを打ち込む。

・ビスは深く打ち過ぎると床板にめり込み、窪みが出来てしまうので注意。逆に打ち込みが浅過ぎるとビスの頭が足などに引っかかり危険。

・深過ぎず、浅過ぎず、ビスの頭を床板に若干押し込む程度が理想。ビスを8割程度打ち込んだら一旦速度を緩め、ゆっくりと最後まで打ち込んで行くと良い。

5.幕板を張る

・床板の外側に幕板を張る(長さ90mmのビス使用)。

・床板との間に隙間をあけ、通気性を確保する。

[失敗談( ;∀;)]私は正面側の幕板を左右側面の幕板の厚み分を含めずにカットしてしまったため、それぞれの角の部分をノコギリでカットして外観を良くした。

(4)完成

デッキのスペースが2500mm×2500mmほど拡張したので、子どもが友だちと一緒にデッキの上でのびのびと遊んで楽しんでいる。

リビングが広くなったみたい

家族にもとても好評。リビングから窓を開けるとすぐにデッキに移動できるので、「リビングがさらに広くなったみたい」と妻に喜ばれた。実際にリビングから窓越しにデッキを見ると、リビングとデッキが視覚的に一体化して、とても広く見える。

現場の採寸からはじまり、基礎作業、床板の施工まで、作業行程を進めて行く毎に、少しずつ完成に近づいていることが実感できるので、段々と作業に熱中して行った。

床板に絶妙な深さでビスを打ち込めた時などは思わず「よし!」と声が出た。

今回の作成に当たっては、小川耕太郎∞百合子社さんにもアドバイスを頂いた。また、父にも作業を手伝ってもらった。 感謝!!(Oさん:三重県津市在住)